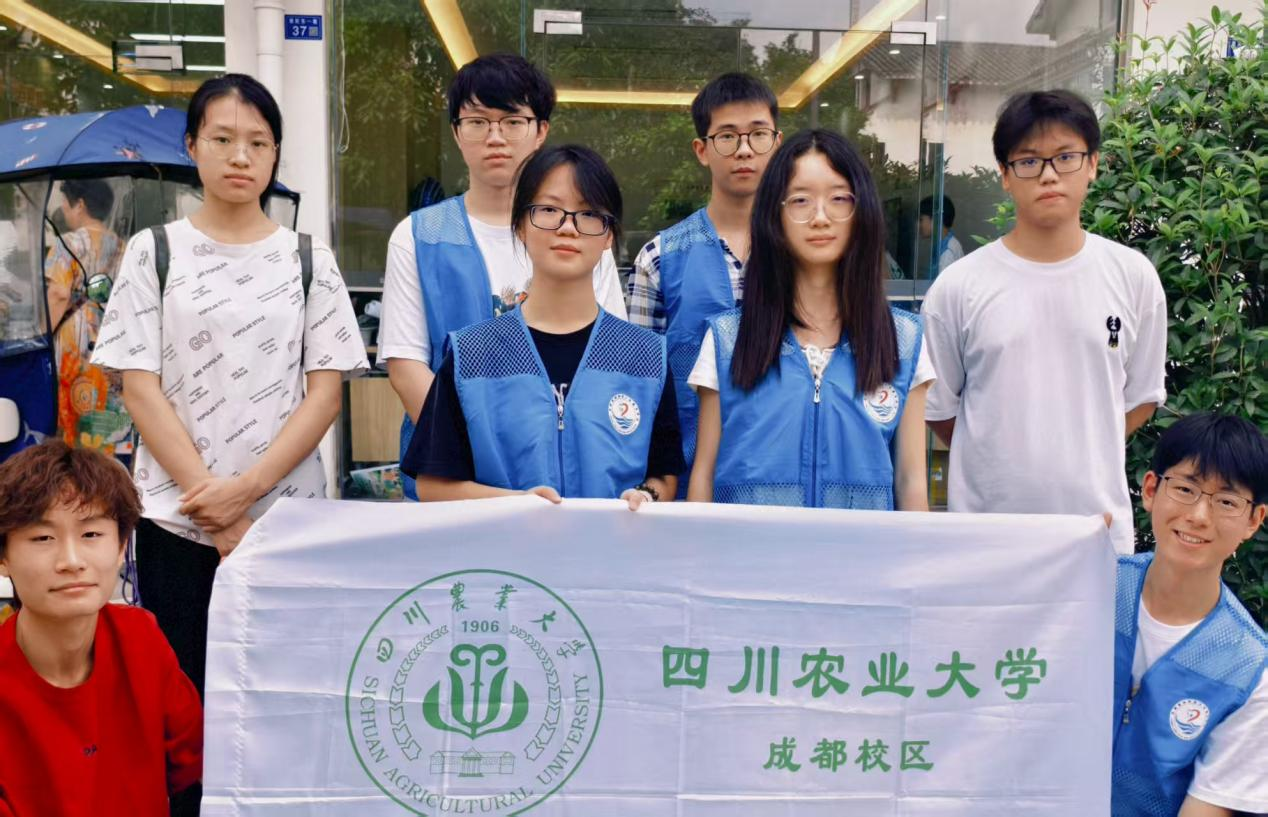

作者:孙明豫 郑恒硕 图片:高靖翔 谢盈盈 潘婧文

为推动非物质文化遗产活态传承与乡村振兴深度融合,环境学院“强农兴国·理论宣讲”学生实践团于2025年暑假深入惠民社区为老服务站,以“川剧脸谱文化”为主题开展实践活动。通过理论宣讲与创意实践相结合的形式,团队引导社区儿童感知传统戏曲魅力,为乡村文化振兴注入青春力量。

实践团以《川剧脸谱的文化密码》为专题,依托数字化展陈设备构建沉浸式教学场景。课程精选《白蛇传》《说岳全传》等经典剧目中的脸谱原图,通过“传统用色规律+在地文化记忆”双轨教学法,系统阐释红忠、黑正、白奸等色彩象征体系。活动特别邀请社区老戏迷分享“村头老戏台”的历史记忆,将脸谱符号与乡土生活经验相联结,让抽象的文化知识转化为可触摸的集体记忆。

为了降低体验传统艺术的难度,实践团设计“脸谱DIY”创作环节,提供空白脸谱模型、丙烯颜料等工具,鼓励儿童以“童趣视角”重构经典。活动中,孩子们突破传统范式:用翠绿色线条勾勒“西瓜关公”,为“窦尔敦”设计渐变紫胡须,甚至将变脸元素融入卡通形象,创作出“变脸小精灵”等充满想象力的作品。社区活动负责人陈钰表示,这种“以玩促学”的模式,让非遗传承从被动接受转为主动创造。

据了解,参与本次活动的儿童年龄在6至9岁之间,其中90%的孩子能够正确辨识红色、黑色和白色脸谱所代表的性格含义。陈钰在报告中提到:“在乡村振兴的过程中,塑造形象与铸造精神同样重要。孩子们对非物质文化遗产的兴趣和参与,为文化的持续传承打下了坚实的群众基础。”团队成员也表示,这次活动让他们深刻理解到“文化振兴是乡村振兴的核心”,他们计划继续研究非物质文化遗产保护与青年实践活动的融合方式,为基层文化事业的发展贡献自己的智慧和力量。